|

« Le monde

de la tragédie est toujours le monde antique, l'homme,

la foule, les éléments, la femme, le destin.

Il se réduit à deux personnages, le héros et son sens de

la vie. »

André Malraux, Le Temps du mépris.

|

Objet

d'étude :

Le

théâtre du XVIIème au XXIème siècle.

Parcours

:

Un théâtre de la condition humaine.

|

C'est

en janvier 1937 qu'apparaissent, dans les Carnets

d'Albert Camus les premières notes concernant Caligula

: un plan, une ébauche de dénouement. Selon Camus

lui-même, un premier état est terminé au début de 1939,

repris à la fin de l'année. À intervalles irréguliers,

jusqu'à la fin de 1943, les Carnets témoignent

de la présence du personnage, de la pièce ou de ses thèmes

dans les préoccupations de Camus. Publiée en mai 1944,

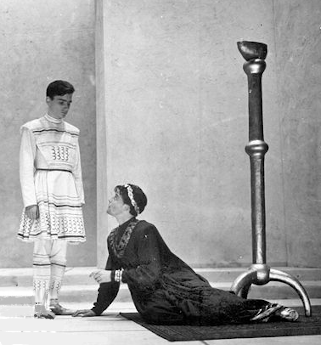

créée le 25 septembre 1945 avec Gérard Philipe dans le

rôle-titre, rééditée en 1947, (avec quelques variantes),

reprise en 1950, puis en 1957, dans une mise en scène de

Camus lui-même, la pièce ne connaît son édition définitive

qu'en 1958 : c'est dire que cette pièce de "jeunesse" n'a

jamais cessé d'intéresser son auteur, que dans sa pleine

maturité et au faîte de la gloire, il ne l'a pas reniée.

Il s'agit en effet d'une de ses premières

œuvres, de celles qui appartiennent au premier stade,

pourrait-on dire, d'une pensée qui ne sera jamais une

pensée satisfaite : l'absurde, - Camus n'a cessé de le

rappeler, dès l'avant-propos du Mythe de Sisyphe

- loin d'être le point d'aboutissement d'une philosophie

du désespoir, est un "point de départ" et ne se sépare pas

de la révolte qu'il suscite. Camus est parfaitement

conscient de ce que "le cycle de l'absurde", avec Caligula,

L'Étranger, le Mythe de Sisyphe, est un moment de

sa pensée. Dès 1943, il note : « L'absurde, c'est

l'homme tragique devant un miroir (Caligula). Il n'est

donc pas seul. Il a le germe d'une satisfaction ou d'une

complaisance. Maintenant, il faut supprimer le miroir ».

Ou encore, dans le prière d'insérer de 1944 : « Grâce

à une situation (Le Malentendu) ou à un

personnage (Caligula) impossible, ces pièces

tentent de donner vie aux conflits apparemment

insolubles que toute pensée active doit d'abord

traverser avant de parvenir aux seules solutions

valables ». Sans doute fallait-il la révolte

individuelle et suicidaire de Caligula pour accéder à la

révolte solidaire de La Peste, ou au "Je me

révolte, donc nous sommes" de L'Homme révolté.

Au-delà de ces thèmes philosophiques, et loin

d'être une "pièce à thèse", comme Sartre a pu en assener,

Caligula est une œuvre vibrante et vivante, aussi

pleine de désespoir que d'amour de la vie, riche aussi

d'une exigence d'absolu typiquement adolescente. La sombre

beauté du personnage, tout auréolée de mépris, a ainsi de

quoi retentir encore aujourd'hui dans le cœur d'un jeune

public.

|

|

-Albert

Camus

Préface à l'édition

américaine de Caligula and three other plays

(1958)

|

|

|

[...]

Caligula a été composé en 1938, après une

lecture des Douze Césars, de Suétone. Je

destinais cette pièce au petit théâtre que j'avais

créé à Alger et mon intention, en toute

simplicité, était de créer le rôle de Caligula.

Les acteurs débutants ont de ces ingénuités. Et

puis j'avais 25 ans, âge où l'on doute de tout,

sauf de soi. La guerre m'a forcé à la modestie et

Caligula a été créé en 1946, au Théâtre

Hébertot, à Paris. [...]

Caligula a été composé en 1938, après une

lecture des Douze Césars, de Suétone. Je

destinais cette pièce au petit théâtre que j'avais

créé à Alger et mon intention, en toute

simplicité, était de créer le rôle de Caligula.

Les acteurs débutants ont de ces ingénuités. Et

puis j'avais 25 ans, âge où l'on doute de tout,

sauf de soi. La guerre m'a forcé à la modestie et

Caligula a été créé en 1946, au Théâtre

Hébertot, à Paris.

Caligula est donc une pièce d'acteur

et de metteur en scène. Mais, bien entendu, elle

s'inspire des préoccupations qui étaient les

miennes à cette époque. La critique française, qui

a très bien accueilli la pièce, a souvent parlé, à

mon grand étonnement, de pièce philosophique.

Qu'en est-il exactement ?

Caligula, prince relativement aimable

jusque là, s'aperçoit à la mort de Drusilla, sa

sœur et sa maîtresse, que le monde tel qu'il va

n'est pas satisfaisant. Dès lors, obsédé

d'impossible, empoisonné de mépris et d'horreur,

il tente d'exercer, par le meurtre et la

perversion systématique de toutes les valeurs, une

liberté dont il découvrira pour finir qu'elle

n'est pas la bonne. Il récuse l'amitié et l'amour,

la simple solidarité humaine, le bien et le mal.

Il prend au mot ceux qui l'entourent, il les force

à la logique, il nivelle tout autour de lui par la

force de son refus et par la rage de destruction

où l'entraine sa passion de vivre.

Mais, si sa vérité est de se révolter

contre le destin, son erreur est de nier les

hommes. On ne peut tout détruire sans se détruire

soi-même. C'est pourquoi Caligula dépeuple le

monde autour de lui et, fidèle à sa logique, fait

ce qu'il faut pour armer contre lui ceux qui

finiront par le tuer. Caligula est l'histoire d'un

suicide supérieur. C'est l'histoire de la plus

humaine et de la plus tragique des erreurs.

Infidèle à l'homme, par fidélité à lui-même,

Caligula consent à mourir pour avoir compris

qu'aucun être ne peut se sauver tout seul et qu'on

ne peut être libre contre les autres hommes.

Il s'agit donc d'une tragédie de

l'intelligence. D'où l'on a conclu tout

naturellement que ce drame était intellectuel.

Personnellement, je crois bien connaître les

défauts de cette œuvre. Mais je cherche en vain la

philosophie dans ces quatre actes. Ou, si elle

existe, elle se trouve au niveau de cette

affirmation du héros : Les hommes meurent et ils

ne sont pas heureux. Bien modeste idéologie, on le

voit, et que j'ai l'impression de partager avec M.

de La Palice et l'humanité entière. Non, mon

ambition était autre. La passion de l'impossible

est, pour le dramaturge, un objet d'études aussi

valable que la cupidité ou l'adultère. La montrer

dans sa fureur, en illustrer les ravages, en faire

éclater l'échec, voilà quel était mon projet. Et

c'est sur lui qu'il faut juger cette œuvre.

Un mot encore. Certains ont trouvé ma pièce

provocante qui trouvent pourtant naturel qu'Œdipe

tue son père et épouse sa mère et qui admettent le

ménage à trois, dans les limites, il est vrai, des

beaux quartiers. J'ai peu d'estime, cependant,

pour un certain art qui choisit de choquer, faute

de savoir convaincre. Et si je me trouvais être,

par malheur, scandaleux, ce serait seulement à

cause de ce goût démesuré de la vérité qu'un

artiste ne saurait répudier sans renoncer à son

art lui-même.

|

Structure dramatique.

Dès la première critique de Caligula,

le problème de la valeur dramatique du sujet fut posé, et

les réponses furent contradictoires. Jacques Lemarchand

écrit dans L'Arche (n° 10, oct. 1945) : "Le sujet de Caligula

est un raisonnement poussé jusqu'à ses conséquences

extrêmes. […] C'est un excellent sujet dramatique, le

théâtre ayant, pour des raisons personnelles, plus besoin

de logique que tout autre moyen d'expression artistique."

Et J. Lemarchand résume ainsi le raisonnement de Caligula :

"Ce n'est que par le mensonge que l'homme arrive à

croire à un bonheur possible. Or, il faut vivre dans la

vérité. Et puisque j'en ai le pouvoir, je vais ramener

l'homme à sa vérité, savoir : l'arbitraire, l'injustice et

la mort". Pour Albert Ollivier au contraire (Les

Temps Modernes, déc. 1945), le thème central de l'homme

absurde "est, par essence, adramatique", avis que

semble corroborer Robert Kanters qui écrit dans les Cahiers

du Sud (n° 274, 2ème semestre 1945) : "A première vue,

c'est le tableau de la folie de Caligula et d'une folie

qui, posée dès le début, ne progresse plus et communique

donc à la pièce un caractère statique". Que faut-il

en croire ? "Excellent sujet dramatique", thème "par

essence adramatique", "caractère statique"

? En fait, chacun de ces critiques nuance son jugement, et

il semble que la pièce soit à la fois statique et

dramatique : statique, puisqu'il s’agit d'une exploration

systématique de toutes les possibilités d'exercice d'un

"pouvoir délirant", ce qui entraîne une succession

d'épisodes ou de sketches, sans réelle progression, qui

ressortissent à la "morale de la quantité" dont il est

question dans Le Mythe de Sisyphe. Démonstration

pédagogique, la pièce n'offre pas de rebondissement

dramatique, ni d'intrigue au sens traditionnel du terme.

Mais pièce dramatique, cependant, d'une part, parce que

l'accumulation des actes de Caligula suscite la révolte et

le complot; d'autre part, et surtout, parce qu'on ne peut

nier une réelle progression, non pas dans la folie

proprement dite (Caligula n'apparaît pas de plus en plus

fou, puisque dès le premier acte, il est résolu d'aller

jusqu'au bout), mais dans le dénuement de plus en plus grand

du personnage, préfigurant ce que sera sa solitude à la fin

de la pièce. L'acte II - celui des "jeux" de Caligula - est

encore celui du plein exercice du pouvoir sur les hommes; à

l'acte III, il ne s'agit plus que de mimer la divinité, et,

à l'acte IV, Caligula devient en fait le mime de lui-même :

ombre chinoise derrière la toile où il parodie quelque

chorégraphie sacrée, sa dépossession progressive passe par

la désacralisation de l'art, le refus de l'amitié et de

l'amour, pour aboutir à une solitude absolue. Le miroir est

brisé, il sera désormais vain d'y quêter son image ou son

reflet : l'Histoire seule gardera mémoire d'une démesure

dont il lui appartiendra de mesurer l'écho. Caligula a

refusé toute référence en dehors de lui-même ; il n'a plus

de recours, ni auprès des hommes, ni des dieux, ni dans

l'art, et sa vérité va consister à les tourner en dérision

en soulignant leurs mensonges et leur arbitraire. On

constate donc bel et bien une progression dramatique, qui va

de la "récréation d'un fou" à la confrontation solitaire

avec soi-même, jusqu'à l'assomption finale : "Je suis

encore vivant".

Camus définit ainsi son

entreprise en écrivant Caligula : "La passion

de l'impossible est, pour le dramaturge, un objet d'études

aussi valable que la cupidité ou l'adultère. La montrer

dans sa fureur, en illustrer les ravages, en faire éclater

l'échec, voilà quel était mon projet", écrit-il dans

la Préface à l'édition américaine de son théâtre,

fournissant en même temps un bref résumé de l'intrigue : «

Caligula, prince relativement aimable jusque-là,

s'aperçoit à la mort de Drusilla, sa sœur et sa maîtresse,

que "les hommes meurent et ils ne sont pas heureux". Dès

lors, obsédé par la quête de l'absolu, empoisonné de

mépris et d'horreur, il tente d'exercer, par le meurtre et

la perversion systématique de toutes les valeurs, une

liberté dont il découvrira pour finir qu'elle n'est pas la

bonne. Il récuse l'amitié et l'amour, la simple solidarité

humaine, le bien et le mal. Il prend au mot ceux qui

l'entourent, il les force à la logique, il nivelle tout

autour de lui par la force de son refus et par la rage de

destruction où l'entraîne sa passion de vivre." La

dynamique dramatique de la pièce repose sur cette passion de

l'impossible, et sur le personnage qui l'incarne, de plus en

plus seul dans son projet fou de faire étinceler la vérité.

|

Les

personnages.

C'est en effet

en fonction de ce projet que, dès le début, les

personnages se répartissent en adjuvants et en

opposants, mais avec des nuances que Caligula

souligne lui-même. Peu à peu s'installe une

dramaturgie du conflit, avec ses éclats déments ou

ses entretiens pénétrés. L'opposition ne se

manifeste pas uniquement par le complot qui

s'ourdit, dont nous pouvons suivre la préparation et

la réalisation, mais aussi par l'attitude préconisée

par Chéréa : "organisons sa folie". Trois

clans se dessinent bientôt : le groupe indifférencié

de patriciens médiocres et grégaires ; les

personnages plus ou moins fraternels qui éprouvent

de la sympathie pour Caligula mais ont choisi, pour

diverses raisons, de le combattre (Chéréa, Scipion).

Viennent enfin les complices et les comparses de

Caligula, qui lui sont dévoués jusqu'à la mort

(Hélicon, Caesonia). Mais face à ces clans, Caligula

est rejeté dans la solitude, même dans sa relation

avec ceux qui l'aiment. Trop proche de lui pour le

condamner, Scipion, par exemple, ne peut non plus

l'aider. Son départ à la fin de la pièce a une

signification symbolique évidente ; victime de

Caligula, s'il est aussi celui qui le "comprend", il

n'a d'autre issue que l'exil puisque, malgré tout le

sang versé, trop de choses en lui continuent à

l'approuver. Quant à Caesonia et à Hélicon, leur

position de complice et d'instrument de Caligula ne

va pas non plus sans nuance : Caesonia, effarée par

les actes de Caligula, aide à leur accomplissement

par amour, ce qui la place hors de la catégorie des

témoins objectifs.

|

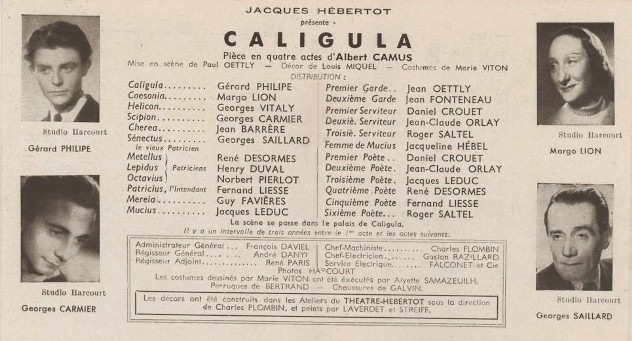

La distribution en 1946.

La distribution en 1946. |

Lors de la création

(1945), Michel Bouquet tenait le rôle de Scipion.

Lors de la création

(1945), Michel Bouquet tenait le rôle de Scipion. |

|

Hélicon

mérite un sort particulier (et dans une version plus

tardive de la pièce, Camus avait notablement

augmenté son rôle) : son dévouement à Caligula est

absolu, il est le seul à mourir pour lui et non par

lui, mais il assume aussi en partie le rôle

traditionnel du bouffon, du moins, quand il n'est

pas seul avec Caligula. En face des autres, il

ne semble jamais concerné par les règles d'un jeu

auquel il apporte cependant son concours ; il paraît

hors de l'action - et pourtant il y participe, ne

serait-ce que par l'aide effective qu'il apporte à

Caligula et par son effort pour entraver la marche

du complot. Quoi qu'il en dise, ce n'est pas tant de

Caligula qu'il est le "spectateur", que des

événements et des autres personnages, vis-à-vis

desquels il garde toujours une certaine distance

ironique. Hélicon évoque souvent le rôle et le ton

du Mendiant de l'Electre de Giraudoux :

"mangeant des oignons" dès sa première entrée en

scène, négligemment préoccupé par l'heure du

déjeuner, se permettant de dire à tous ce qu'ils

sont vraiment sous leur masque social, il jouit de

l'impunité accordée généralement aux bouffons,

auxquels est réservé le privilège de dire la vérité.

Il est en fait doublement le substitut du tyran :

parce qu'il le sert, aidant à ses mises en scène ou

à ses condamnations, récitant pour lui le "petit

traité de l'exécution", ou dirigeant la prière à

Vénus, Hélicon reflète aussi, à sa manière, la

marginalité et la solitude de Caligula. C'est lui

que l'empereur charge, dès le début de la pièce,

d'une mission qui constitue le seul enjeu

dramatique, la seule tâche réellement importante au

milieu d'actions équivalentes dans leur

insignifiance : la quête de la lune. Si Hélicon

cependant n'est qu'en partie le bouffon

traditionnel, c'est que Caligula se réserve souvent

ce rôle, se mettant lui-même en valeur, jouant de

toutes les ressources de ses capacités d'acteur au

service de lui-même et de la vérité qu'il veut

enseigner : la bouffonnerie entre dans la

représentation qu'il donne de sa "folie".

|

La

structure.

Divisée

en quatre actes de longueur un peu inégale, la pièce est

composée selon un schéma parfaitement traditionnel. L'acte I

remplit sa fonction d'acte d'exposition, sur le plan

dramatique et psychologique, contenant en germe tous les

éléments de l'action : la "folie" de Caligula, la

répartition de ceux qui l'entourent en complices ou en

adversaires, la possibilité d'un "coup d'état". Caligula, à

son retour après trois jours de disparition, se découvre au

public dans tout son désordre : par ses confidences ou par

ses actes, il révèle sa découverte de l'absurde, son

désespoir, son "besoin d'impossible" et la volonté d'user de

son pouvoir absolu pour lui "donner ses chances". Il annonce

ainsi, en ordonnateur comme en démiurge, "le plus beau des

spectacles". Les actes suivants vont être la démonstration

rigoureuse de l'exercice d'un pouvoir tendant à réaliser

l'impossible, et une suite de représentations "pédagogiques"

mises en scène par Caligula pour obliger les autres à vivre

sous l'éclat insoutenable de la vérité. Parallèlement, le

complot se prépare (dénoncé à Caligula, celui-ci ne fait

rien pour empêcher sa réussite) et s'achève par le meurtre

de l'empereur. Ainsi la question de la réussite ou de

l'échec de ce complot ne constitue jamais l'enjeu dramatique

: il s'agit en fait d'un véritable suicide. L'enjeu se

trouve ailleurs, dans l'accomplissement d'une liberté qui a

choisi d'être sans compromis, mais qui, pour cela, s'érige

contre les hommes et ne trouve d'autre logique interne que

le sang. Caligula n'aura plus à constater que sa liberté

"n'est pas la bonne" tout en acquiesçant à son exécution,

laissant aux spectateurs, sinon aux acteurs, le soin de se

demander quelle sorte de liberté il est possible d'opposer à

l'absurdité de la condition humaine. Les problèmes posés

dans le premier acte trouvent, quant à eux, leur résolution

dans les dernières scènes : le sort de chacun des

personnages principaux se règle à la fin du dernier acte

(départ de Scipion, assassinat de Caesonia, mort d'Hélicon

quelques secondes avant celle de Caligula, triomphe de

Chéréa et des patriciens). Un schéma dramatique, qui

respecte scrupuleusement les exigences de la dramaturgie la

plus classique, charpente donc fortement la pièce. En même

temps, la démesure du personnage principal commande quelques

temps forts, comiques ou dramatiques, qui maintiennent

l'attrait ambigu que le public ne peut manquer d'éprouver

pour un être hors normes, détestable, certes, à bien des

égards, mais auréolé surtout du prestige des quêteurs

d'absolu.

Nous proposons ci-dessous une lecture suivie des

quatre actes en nous attardant plus particulièrement sur les

scènes qui nous paraissent les plus

significatives du message et de l'esthétique de la pièce.

Acte I :

"Désespoir de Caligula".

|

|

Selon la meilleure

tradition classique, le personnage principal

n'apparaît pas aux toutes premières scènes :

procédé efficace, qui permet qu'à son entrée, le

spectateur sache de qui il s'agit, et, en général,

quels problèmes il pose ou aura à résoudre. Les

deux premières scènes énoncent essentiellement une

absence ; le mot rien n'offre pas moins

de 13 occurrences en deux scènes, dont 6 dans les

cinq premières répliques. On ne sait pas à quoi ni

à qui correspond ce "rien" : absence temporelle ("toujours

rien", "rien le matin, rien le soir", "rien

depuis trois jours"), absence spatiale ("les

courriers partent, les courriers reviennent, ils

secouent la tête et disent : "Rien"), qui

débouchent sur une absence d'action : "il n

'y a rien à faire" ; constat repris par

Scipion et Chéréa : "Que peut-on faire ?

Rien". Ce n'est qu'à la dernière réplique

de la scène 1 : Hélicon : "Notre Caligula est

malheureux", que le nom référentiel de

cette absence sera prononcé ; jusque là, les

paroles des patriciens - à peine différenciées, ce

qui fait d'eux l'équivalent du "chœur" antique -

évoquent un "il" disparu, qui "avait un regard

étrange" ; Hélicon parle de tout, sauf de

l'empereur, avant, précisément, la phrase où il le

nomme ; seul Chéréa, (dont on peut s'étonner que

l'entrée ne marque pas une nouvelle scène : on

peut y voir, peut-être, la preuve que, bien que

fortement individualisé, il rejoint le "chœur" des

patriciens) désigne, au passé, "cet empereur

parfait".

La scène

8 marque la véritable entrée

en action de Caligula : elle est la première

manifestation de l'exercice de son pouvoir. La

rapidité du passage de la décision à l'exécution

retrouve le rythme farcesque de l'Ubu Roi

d’Alfred Jarry : le plan "génial" de Caligula

n’est guère qu'une manière un peu plus abstraite

d'utiliser le "crochet à nobles" ou le "voiturin

à phynances" du "héros", créé par Jarry. Il

s'agit sans doute moins d'influence que de

recours aux mêmes procédés, à des degrés

différents, d'accélération, de schématisation,

et de grossissement.

|

Les mécanismes mis en place

par Caligula, fondés sur l'arbitraire et la tyrannie, sont

à peine moins spectaculaires que les scènes de guignol

représentées par Ubu, et fonctionnent d'une façon

semblable : "Avec ce système, disait Ubu (acte

III, scène 4), j'aurai vite fait fortune, alors je

tuerai tout le monde et je m'en irai". Si les

raisons de Caligula ne sont pas les mêmes que celles

d'Ubu, les résultats ne diffèrent pas beaucoup. Dès cette

scène, qui fait apparaître, successivement - et l'ordre

ici n'est certainement pas arbitraire - le thème de la

condamnation et celui de la culpabilité générale, Caligula

souligne lui-même les prémisses de la démonstration quasi

mathématique que constitueront les actes suivants.

Poussant jusqu'au bout le raisonnement implicite que,

selon lui, contiennent les paroles de l'intendant,

poursuivant sa terrifiante prise des mots au sérieux, il

en conclut à la nullité de la vie humaine. Dès lors, plus

rien n'entravera sa logique, puisque le pouvoir lui donne

les moyens de l'exercer sans limites. Les scènes 9, 10 et

11 continuent et complètent les développements amorcés

dans les scènes 4, 7 et 8.

|

La scène

11 parachève l'exposition, en

ajoutant une dimension nouvelle au personnage : à

l'exposé d'une logique implacable succède la

confession d'un désespoir existentiel, maladie non

seulement de l'âme, mais du corps. Il y a un

étrange divorce entre la clarté, l'éclat

insoutenable de la lucidité, dont Caligula vient

de découvrir quelle arme elle pouvait être, et la

souffrance physique qui l'habite, innommable ("je

sens monter en moi des êtres sans nom"),

obscure ("pour que tout redevienne noir"),

impossible à définir ( "ni sang, ni mort, ni

fièvre, mais tout cela à la fois", "ce

goût. dans la bouche") et surtout

impossible à contrôler. L'empereur au pouvoir

absolu, dont la liberté est sans frontières, est

la proie d'une douleur dont il est d'autant moins

le maître qu'elle est diffuse dans tout son corps

et ne lui permet aucun repos : faut-il y voir les

symptômes cliniques de la "folie" ? En tout cas,

le corps apporte un démenti à l'affirmation du

pouvoir sur les autres et sur soi-même, ce qui se

traduira dans les gestes, les attitudes, le ton de

Caligula. En face de lui, Caesonia, pendant une

partie de la scène, semble rejoindre le chœur des

patriciens et la plaidoirie de Chéréa "pour ce

monde si l'on veut y vivre". Elle retrouve même

les formules traditionnelles des chœurs des

tragédies antiques, mettant en garde contre l'ubris

et l'oubli des limites raisonnables de la

condition humaine : "c'est vouloir s'égaler

aux dieux. Je ne connais pas de pire folie".

Mais elle ne tient pas longtemps ce rôle devant

les appels (ou les ordres) de Caligula : "Tu

m'obéiras. Tu m'aideras toujours. Jure de

m'aider"; elle ne sera plus désormais que

la complice "cruelle", "implacable", mais aussi

"égarée" et remplie "d'effroi". Il faut souligner

aussi dans la fin de cette scène, la remarquable

théâtralisation de l'anecdote du procès rapportée

par Suétone : "Un jour, il fit tuer tous les

inculpés, témoins, avocats d'un procès en criant

: Ils sont tous aussi coupables". Caligula

a déjà affirmé cette culpabilité collective ; ici,

il la met en scène, montrant combien son projet

nécessite la théâtralité. Il réclame l'entrée des

"coupables", des "condamnés à mort", autrement

dit, de tous les hommes, mais il réclame aussi son

public. Cette abolition de la distance entre la

scène et la salle met le spectateur de Caligula,

à chaque représentation, en situation d'acteur, et

ainsi l'implique dans le procès général intenté à

la condition humaine. Un propos de Jacques Copeau

à propos du Paradoxe sur le comédien de

Diderot n'a peut-être pas échappé à Camus : "Voilà

cet homme exposé sur le théâtre, offert en

spectacle, mis en jugement. Il entre dans un

autre monde. Il en assume la responsabilité. Il

lui sacrifie tout un monde réel." Au-delà

du simple rapprochement suggestif des termes,

n'oublions pas que, désormais, Caligula, ne se

contentera pas de distribuer les rôles autour de

lui dans les mises en scène qu'il ne cessera de

monter, mais jouera lui-même, en acteur consommé,

des pièces qui en effet créent "un autre monde",

dont il "assume la responsabilité", et auxquelles

"il sacrifie tout un monde réel".

|

Le vrai

Caligula

La pièce de

Camus n'a rien d'une pièce historique, mais nombre

d'éléments sont empruntés à la Vie des douze

Césars de l'historien latin Suétone dont

Camus venait de terminer la lecture avant de

commencer sa pièce.

Caïus Caesar Augustus Germanicus (Antium 12

- Rome 41) est le fils de Germanicus et

d'Agrippine, et le petit-fils adoptif de Tibère.

Il fut élevé parmi les soldats, auxquels il doit

son surnom (la caliga est une chaussure

militaire).

Successeur de Tibère en 37, il inaugura une

politique de libéralisme, mais devint bientôt fou.

Les trois dernières années de son règne ne furent

qu'une suite d'extravagances et de cruautés. Il

prétendit être adoré comme un dieu et, d'après

Suétone, voulut faire de son cheval Incitatus un

consul. Il exprima un jour le regret que le peuple

romain n'eût pas une tête unique pour pouvoir

l'abattre d'un seul coup. Dans le choix de ce

personnage, Camus a pu être inspiré par la phrase

favorite du jeune empereur : « J'aime le pouvoir

car il donne ses chances à l'impossible. »

Caligula fut assassiné par les prétoriens

commandés par Chaerea, et le sénat décida de le

rayer de la liste des empereurs.

|

Acte

II : "Jeu de Caligula".

L'acte II est le plus long de

la pièce ; il se situe "chez Chéréa", - lieu en fait aussi

peu déterminé que la salle du palais de Caligula. Le

changement de lieu permet d'une part la préparation du

complot, d'autre part prouve que la toute puissance de

Caligula s'exerce au-delà même des limites de son palais.

Cet acte se divise nettement en trois parties distinctes,

reliées l'une à l'autre par le personnage de Caligula,

mais dont la succession n'a pas la nécessité interne

qu'avaient les scènes du premier acte. Les scènes 1, 2 et

4 (la scène 3 n'est qu'une apparition muette de Caligula)

montrent la montée de la révolte chez les patriciens et la

préparation du complot ; les scènes 5 à 10 représentent

les "jeux" de Caligula, d'une manière plus statique que

dramatique ; la brève scène 11 marque un progrès dans

l'action, indiquant que le complot doit se "faire vite" et

sert de transition avec la dernière partie ; enfin les

scènes 12 à 14, avec la présence de Scipion, le seul

personnage "pur dans le bien", sont, elles, dans la suite

directe des scènes d'explication du premier acte, et,

comme elles, permettent une appréhension intérieure de

Caligula.

Les scènes

5 à 11, si elles n'apportent aucun

élément nouveau, donnent au moins d'excellents exemples de

la théâtralité permise par l'excentricité du comportement

de Caligula. Ces scènes sont une suite de sketches dont

toutes les répliques et les didascalies soulignent à quel

point le jeu de Caligula est outré : tour à tour farceur,

l'œil rieur ou épanoui et rêveur, l'empereur peut aussi

donner les signes de la plus vive colère. Pris d'un rire

irrésistible, il peut être aussi mathématique et précis

dans sa logique infaillible. L'accumulation des

didascalies est rendue plus efficace par la rapidité de

leur succession. Ces changements d'expression sont moins

des changements d'humeur que la manifestation la plus

visible du cynisme de Caligula et d'un jeu cruel qui va

jusqu'à l'assassinat. Le jeu scénique crée ici son propre

dynamisme, lui-même créateur d'une théâtralité redoublée.

Le numéro d'acteur devient même un numéro d'auteur : Camus

prend un plaisir évident à faire jouer son personnage, au

point que les didascalies sont écrites sur le même ton

allègre et avec le même goût du jeu que les propos qu'il

prête à son personnage.

Il fallait deux scènes graves pour préparer la

scène 14

où Scipion est l'interlocuteur de Caligula. Dans

l'économie générale de la pièce, on note souvent cette

alternance entre des scènes crispées et gesticulatoires,

où la violence se déchaîne, et d'autres, empreintes de

gravité, vouées le plus souvent au dialogue entre deux

personnages fraternels par-delà leur opposition. Ce rythme

si caractéristique de la pièce exprime quelque chose d'une

cyclothymie pathologique propre aux névroses, et contribue

à présenter Caligula comme un dépressif, au sens clinique

du terme. Pendant toute la première partie de cette scène,

Scipion se défend contre la tentation de "comprendre"

Caligula et surtout d'en être compris. Les didascalies le

montrent, de même qu'elles montrent la difficulté de

Caligula à cesser de jouer le jeu qu'il s'est imposé. Le

dialogue entre les deux jeunes hommes devient plutôt un

monologue à deux voix, signe évident de leur communion

jusqu'au parallèle établi par Caligula : "Tu es pur

dans le bien comme je suis pur dans le mal." Mais

en même temps il refuse la compréhension que Scipion peut

manifester. Encore une fois, Caligula s'exprime alors plus

directement par ses gestes et son attitude que par ses

paroles : l'agressivité avec laquelle il se jette sur

Scipion pour revendiquer sa vraie solitude en dit plus

long que sa tirade par ce qu'elle suppose de souffrances.

A la fin de la scène, Scipion et Caligula sont de nouveau

proches l'un de l'autre, mais Caligula, par son dernier

mot - "le mépris" - signe définitivement l'arrêt

de sa solitude et marque le seuil que ne pourra jamais

franchir Scipion pour partager ce sentiment qui va de pair

avec l'exercice totalitaire du pouvoir.

L'acte II, dans son ensemble, apparaît comme

une suite de "scènes de la vie quotidienne sous le règne

de Caligula" ; tout à la fois acteur et metteur en scène,

Caligula ne cesse de rappeler que la réalité quotidienne

est placée sous le double signe du jeu et de la mort.

Lui-même est au centre du jeu et de la scène, au milieu

des personnages dont il dirige les attitudes ou à qui il

souffle leurs répliques. Solitaire, certes, mais en proie

à une solitude empoisonnée, il est partout encore

environné, dans les représentations qu'il donne, sinon de

partenaires, du moins de comparses et de marionnettes,

alors qu'aux actes III et IV, costumé en Vénus ou en

danseuse, les spectacles qu'il montera seront à un seul

personnage.

Acte III :

"Divinité de Caligula".

|

Le plus court de la

pièce, il s'affirme, dès la première scène, comme

l'acte de la théâtralité la plus ostentatoire.

Mais les scènes 3 à 6 sont essentiellement

centrées sur le complot, sa double dénonciation,

et le refus de Caligula d'empêcher son

accomplissement.

La scène

1, installée dès avant le

lever du rideau sous le signe de la parade

foraine, accomplit la promesse faite à l'acte I de

présenter le plus beau des spectacles.

Grossièrement déguisé en Vénus, Caligula continue

cependant à faire œuvre de pédagogue : les

litanies que l'assistance est invitée à répéter

servilement établissent bien l'absurdité du monde,

l'absence de toute vérité et le rôle mystificateur

des cultes religieux. On comprend que le

dramaturge, en Caligula, se double aisément d'un

apparent thaumaturge : il n'y a pas de miracle à

exaucer des vœux qui ne font que constater la

"cruauté" de la vie de l'homme, le mélange de

"fleurs et de meurtres" qui la constituent.

La dernière réplique de Caligula et les jeux de

scène qui l'accompagnent réactualisent, au milieu

du cérémonial parodique, la menace permanente de

l'assassinat. Familier et goguenard, Caligula n'en

reste pas moins le maître de la vie et de la mort

de ses sujets.

La scène

6 se situe dans le

prolongement de la scène 10 de l'acte I, où

Caligula refusait le dialogue qu'il provoque ici,

et de la scène 2 de l'acte II, où Chéréa donnait

les raisons de sa participation au complot. Pour

la première fois, les deux personnages sont seul à

seul. La rencontre est importante, car elle montre

que la séparation entre le bien et le mal, ou

plutôt entre le normal et le monstrueux n'a rien

d'un manichéisme simpliste : Chéréa "comprend trop

bien" Caligula et sait que celui-ci est un de ses

propres visages, une de ses tentations qu'il

essaie d'étouffer. Caligula sait de son côté

qu'une part de lui-même aurait pu ressembler à

Chéréa. On retrouve dans cette scène un écho du

dénouement que Camus envisageait, dès la première

ébauche qui apparaît dans ses Carnets :

Caligula, revenu sur scène, disait expressément

qu'il représentait un aspect de chacun de ses

spectateurs : "Il est là, et là. Il est en

chacun de vous, ce monstre ou cet ange que vous

portez en vous." D'une manière sans doute

plus habile, c'est encore ce qu'il suggère ici,

par la compréhension qui le lie à Chéréa. C'est

avec lui que reprennent vie et vigueur les vraies

valeurs morales, et non plus les faux semblants

qui en tiennent lieu pour les patriciens. Parce

qu'il s'est révolté, parce qu'il n'a jamais montré

ni peur ni lâcheté, parce qu'il a la pleine

conscience de l'absurdité du monde, Chéréa a

acquis le droit au respect de Caligula, qui le

traitait naguère de "faux témoin". Ce n'est sans

doute pas un hasard si, dans la définition que

Chéréa donne de lui-même, il emploie, en les

inversant, les termes de Caligula dans son constat

de l'absurdité : "j'ai envie de vivre et

d'être heureux". C'est là le désir le plus

humain qui soit : il complète, plus qu'il ne s'y

oppose, la découverte de Caligula : "les

hommes meurent et ne sont pas heureux".

Caligula et Chéréa ont, en fait, le même langage,

donnent la même valeur aux mots, s'appuient sur la

même conscience lucide de la réalité humaine, mais

en tirent des conclusions diamétralement opposées.

Un véritable dialogue est-il alors possible ? Pour

la première fois dans la pièce, Caligula propose

un dialogue dépouillé de toute part de jeu ; mais

les choses ne sont pas si faciles. Au moment même

où Caligula déclare "utilisons nos mensonges",

lui et Chéréa, malgré ses dénégations, semblent

"se parler de tout leur cœur" ; sont-ils sincères

ou jouent-ils "le jeu de la sincérité" ? Le

"naturel" de Caligula témoigne, mieux que toutes

les paroles, en faveur de sa sincérité ; mais on

sait, en fait, qu'il joue, puisqu'il ne dévoile la

tablette, preuve du complot, qu'à la fin de la

scène. Quant à Chéréa, il a, lui aussi, "simulé la

franchise" puisqu'il savait cette tablette en

possession de Caligula. Pourtant, il ne fait aucun

doute que les deux hommes se sont parlé de tout

leur cœur. Ce jeu de la vérité et du mensonge,

autrement subtil que les représentations

théâtrales orchestrées d'ordinaire par Caligula,

est celui-même de la vie ; pas plus qu'entre le

bien et le mal, le normal et le monstrueux, la

dichotomie n'est absolue entre la vérité et le

mensonge. C'est ce que le héros de La Chute,

Clamence, illustrera de manière magistrale. Ici,

Caligula brûle la tablette sous les yeux

stupéfaits de Chéréa, et ce coup de théâtre

signale à nouveau son art consommé de effets

et des gestes symboliques.

|

On

ne nous dit rien sur Sisyphe aux enfers. Les

mythes sont faits pour que l'imagination les

anime. Pour celui-ci on voit seulement tout

l'effort d'un corps tendu pour soulever l'énorme

pierre, la rouler et l'aider à gravir une pente

cent fois recommencée ; on voit le visage

crispé, la joue collée contre la pierre, le

secours d'une épaule qui reçoit la masse

couverte de glaise, d'un pied qui la cale, la

reprise à bout de bras, la sûreté tout humaine

de deux mains pleines de terre. Tout au bout de

ce long effort mesuré par l'espace sans ciel et

le temps sans profondeur, le but est atteint.

Sisyphe regarde alors la pierre dévaler en

quelques instants vers ce monde inférieur d'où

il faudra la remonter vers les sommets. Il

redescend dans la plaine.

C'est pendant ce retour, cette

pause, que Sisyphe m'intéresse. Un visage qui

peine si près des pierres est déjà pierre

lui-même ! Je vois cet homme redescendre d'un

pas lourd mais égal vers le tourment dont il ne

connaîtra pas la fin. Cette heure qui est comme

une respiration et qui revient aussi sûrement

que son malheur, cette heure est celle de la

conscience. À chacun de ces instants, où il

quitte les sommets et s'enfonce peu à peu vers

les tanières des dieux, il est supérieur à son

des-tin. Il est plus fort que son rocher.

Si ce mythe est tragique, c'est que

son héros est conscient. Où serait en effet sa

peine, si à chaque pas l'espoir de réussir le

soutenait ? L'ouvrier d'aujourd'hui travaille,

tous les jours de sa vie, aux mêmes tâches et ce

destin n'est pas moins absurde. Mais il n'est

tragique qu'aux rares moments où il devient

conscient. Sisyphe, prolétaire des dieux,

impuissant et révolté, connaît toute l'étendue

de sa misérable condition : c'est à elle qu'il

pense pendant sa descente. La clairvoyance qui

devait faire son tourment consomme du même coup

sa victoire. Il n'est pas de destin qui ne se

surmonte par le mépris.

Camus, Le mythe de

Sisyphe (1942)

|

Le refus de Caligula d'utiliser la preuve du

complot et de punir les conspirateurs n'est évidemment pas

sans rappeler l'attitude d'Auguste à l'acte V de Cinna.

Mais ce n'est pas par "générosité" qu'agit Caligula

: c'est précisément parce qu'il sait les limites de tout

pouvoir humain, fût-il le pouvoir absolu du tyran, que

Caligula laisse le complot s'exécuter, acceptant ainsi sa

propre mort. L'acte III, commencé par une parade de

cirque, par une démonstration ébouriffée de spectacle dans

le spectacle, s'achève sur une nouvelle méditation sur la

vie et la mort, dans un climat tragique où, précisément,

l'ombre de la mort ne cesse d'être perceptible. Le passage

du burlesque au tragique relève moins d'un refus de la

séparation des genres que de l'illustration de

l'équivalence profonde de toutes les actions des hommes,

et donc de la représentation théâtrale de l'absurdité de

leur condition.

Acte IV :

"Mort de Caligula".

Presque aussi long que l'acte

II, divisé comme lui en 14 scènes, dont la plupart sont

très courtes, cet acte présente une grande diversité dans

le ton et donne l'impression d'une accélération un peu

désordonnée des événements. Si la mention du complot

apparaît à plusieurs reprises et s'il fournit l'essentiel

de la trame événementielle, les représentations données

par Caligula tiennent aussi une place importante et

diversifiée. Les différents procédés employés dans les

actes précédents sont ici réunis : comme à l'acte I,

Caligula apparaît et disparaît, se cache, joue sur scène

ou dans les coulisses ; comme à l'acte III, il donne la

mesure de ses talents dramatiques. Presque toutes les

scènes sont soit un prolongement, soit une répétition,

avec quelques variantes, d'une scène des actes précédents.

On peut s'étonner de la place qu'occupe,

presqu'au dénouement, la scène

12 consacrée au concours de poésie.

Ne vient-elle pas rompre la montée vers le tragique de

l'assassinat de Caesonia, puis de Caligula lui-même ? En

fait, il s'agit, ici encore, de bien autre chose que d'un

simple jeu comique, même si cet aspect existe.

L'entreprise de démystification de l'art n'a pas commencé

avec la danse grotesque de la scène IV ; elle était

prévisible dès la scène 10 de l'acte I, avec le refus de

Caligula de voir Chéréa le littérateur, parce que la

littérature est mensonge. Sans doute était-elle déjà

évoquée indirectement par ce que Scipion, dès la scène VI

de l'acte I, nous apprenait du premier Caligula, celui

d'avant la découverte de l'absurde : "Il me disait

que la vie n'est pas facile, mais qu'il y avait la

religion, l'art, l'amour qu'on nous porte". Après

la désacralisation de la religion, avant le départ de

Scipion, et surtout l'assassinat de Caesonia, deux visages

de "l'amour qu'on nous porte", le concours de

poésie vient à sa place, pour tourner en dérision ce à

quoi Caligula tenait le plus, les fondements de sa foi en

la vie, avant son apostasie, et sa conversion au néant. Il

est évident que c'est à lui-même plus encore qu'aux autres

qu'il inflige cette nouvelle forme de nihilisme. Une fois

encore, un trait emprunté à l'histoire donne lieu à une

remarquable théâtralisation ; et, de nouveau, la scène

devient le lieu d'un spectacle : les rôles sont distribués

entre les acteurs et les spectateurs parmi les

personnages. Mais la liberté de manœuvre des premiers est

plus réduite que jamais, dans la méticuleuse

"organisation" qui régit le déroulement de la

représentation. La brièveté des répliques, dans la presque

totalité de la scène, accentue le caractère mécanique des

évolutions des poètes et de leurs prestations scandées par

les coups de sifflet. Le burlesque est fondé sur le rythme

saccadé des premiers films muets, sur la répétition, sur

l'inadéquation complète de ce qui est en cause : la

poésie, et son expression, dénonce l'univers de l'ordre

totalitaire et de la déshumanisation dont le XXème siècle

offre tant d'exemples. C'est l'univers qu'illustreront et

dénonceront chacun à sa manière, l'État de Siège

et La Chute. Le sujet même du concours est

évidemment significatif : la mort, présente dans toute la

pièce, sous forme d'allusion ou de meurtre effectif,

obsession constante de Caligula, n'a rien d'un motif

ornemental, et devait recevoir la consécration de l'œuvre

d'art. Mais la "composition" de Caligula a suffisamment

prouvé que "l'art" ne se sépare pas de la vie. On sait à

quelles aberrations et à quelles cruautés peut conduire la

logique sans faille d'une conduite en accord avec la

pensée, pour peu que cette pensée soit celle du tyran. A

l'heure du bilan, Caligula, en fait, ne se donne pas de

nouvelles justifications, mais de l'empereur artiste

dont Chéréa disait que cela n'était pas convenable,

dès la scène 2 de l'acte I, il présente l'ultime

incarnation : l'art lui-même perverti dans son essence. La

"composition" de Scipion est en évidente rupture avec

celles des poètes officiels, et avec les faux semblants de

leur langage "poétique". Une fois encore, l'exigence de

pureté, la gravité intransigeante de Scipion rendent aux

mots leur véritable sens et leur véritable grandeur. Il

exprime les thèmes fondamentaux du lyrisme camusien, où le

bonheur et la mort, sous le signe du soleil et de la

pureté, se confondent dans une même affirmation de la

réalité humaine : Noces ne dit pas autre chose.

La scène

14 ne confronte plus Caligula qu'avec

lui-même. Disparu le dernier témoin, Caligula, comme à la

fin de l'acte I, comme à la scène 5 de l'acte III, ne peut

plus se parler qu'à lui-même. Le monologue de la scène

finale reprend, sans ordre, tous les thèmes et même les

mots, du reste de la pièce. Dans chacune de ses phrases,

de ses nombreuses interrogations et exclamations, on peut

entendre l'écho d'une phrase déjà prononcée par Caligula,

ou voir le reflet de l'un de ses actes. La volonté de

"changer l'ordre du monde", le désir de l'impossible, la

lune, l'innocence et la culpabilité, la mort, la peur, la

haine de soi, tout ce qui donnait forme et signification

au personnage, à ses paroles et à ses gestes, est repris

ici. Mais le "tous coupables" est devenu "nous serons

coupables à jamais". L'impossible ne s'est pas

réalisé, Hélicon n'a pas apporté la lune, l'ordre du monde

n'a pas changé et la peur n'est plus celle que

ressentaient les autres. Le miroir ne renvoie Caligula

qu'à lui-même. Au terme de son expérimentation, Caligula

ne rencontre plus que sa propre image. Seule est nouvelle

la découverte de son erreur : "Je n'aboutis à rien.

Ma liberté n'est pas la bonne" (répliques tardives,

comme celle de la scène XIII). Commencée par le "rien",

c'est aussi par lui que s'achève la pièce : "Rien, rien

encore". Le pouvoir délirant du destructeur n'avait

d'autre issue que le néant. Ne pouvant apporter la lune,

Hélicon ne revient qu'au moment de la mort : la sienne

précède de quelques instants celle de Caligula. Les

derniers "jeux de scène" figurent la démesure et la

démence de Caligula : simulacre de son suicide, le bris du

miroir s'accompagne de cris, de hurlements, et d'un "rire

fou". C'est en pleine face que frappe Chéréa, alors que le

vieux patricien frappe Caligula dans le dos : les

personnages gardent leur logique interne, et leur

signification. Les derniers mots de Caligula sont

"historiques". Ici encore, ils sont utilisés de la manière

la plus théâtrale, mais le théâtre ne fait ici que

reproduire la réalité de l'histoire. Cependant, si

Caligula se renvoie lui-même "à l'histoire", son cri

ultime, "je suis encore vivant", résonne plus

loin que le défi individuel de l'empereur à sa propre

mort, au moment même où il est frappé. Comme dans

l'ensemble de la pièce, l'histoire et ses acteurs prennent

valeur et signification de symboles : la survie de

Caligula est à la fois celle d'un personnage historique,

d'une création littéraire, et l'illustration d'une pensée

et d'une attitude qui les dépasse.

|