L

E C L I C H É L

E C L I C H É

|

Le cliché est une image usée, qu'il s'agisse d'une

formule lexicalisée ("son sang ne fit qu'un tour") ou

d'une métaphore reproduite à plaisir (Roger Caillois

rappelle la proposition attribuée à Nerval : « Le premier

qui compara la femme à une rose était un poète; le second

était un imbécile »). Signes "d'inattention et de

déchéance" selon Rémy

de Gourmont, les clichés révèlent en effet une

incapacité à créer des formes originales et une véritable

aliénation de soi dans le discours de l'autre. C'est à ce

titre que Flaubert les a recensés, avec les lieux communs,

dans son

Dictionnaire des idées reçues.

Nous utiliserons pourtant le cliché dans un

souci pédagogique : après avoir rappelé les images qui

sont susceptibles de mieux le véhiculer, nous vous

proposerons d'examiner des énoncés qui en font une

utilisation abusive et cultivent artificiellement l'écart

stylistique, puis d'en créer un, à votre tour !

1.

Signe, signifiant, signifié :

Ferdinand de Saussure exposa dans son Cours de

linguistique générale (publié en 1916) sa conception

du signe comme une notion à deux faces : un signifiant

(c'est-à-dire la forme concrète, acoustique ou graphique, du

signe) et un signifié, qui désigne le contenu

sémantique, l'ensemble des réalités à quoi renvoie le

signifiant :

ainsi les

signifiants [chat] (le mot prononcé ou vu),

l'icône  ont pour signifié l'animal

familier.

ont pour signifié l'animal

familier.

|

Le lien entre ces deux faces du

signe est certes nécessaire au sein d'une même collectivité

pour assurer la bonne réception du message. Mais il est en

fait arbitraire (dans d'autres langues, par exemple,

cet animal est désigné par un mot différent). Les poètes se

sont souvent plu à jouer sur le seul signifiant sans se

soucier du signifié (ainsi dans l'allitération ou

l'assonance); la littérature a d'autre part pour ambition de

multiplier les signifiés à partir d'un même signifiant (ce

sont les connotations).

Dans leur souci d'une langue neuve, certains écrivains ont

pu ainsi dissocier le signifiant du signifié en inventant

des mots ou en s'efforçant de vider les mots existants de

leur contenu, par une répétition systématique notamment,

comme peuvent le faire les enfants : |

René Magritte, Les mots et les images, 1929.

|

Persienne Persienne Persienne

Persienne

persienne persienne

persienne persienne persienne persienne

persienne persienne persienne persienne

persienne persienne

Persienne

Persienne Persienne

Persienne ?

(Louis Aragon, Le

Mouvement perpétuel, 1926).

C'est ici que la notion de signe

nous intéresse pour réfléchir à celle de cliché.

Lorsqu'à un signifiant invariable est invariablement attaché

un même signifié, on pourra constater en effet cette

sclérose du langage à quoi aboutirait une littérature

confinée dans un langage utilitaire.

De ce langage, au contraire, la publicité est friande

puisqu'elle doit communiquer de manière massive des mots

d'ordre d'autant plus efficaces qu'ils seront automatiques.

Dans un texte célèbre, Roland Barthes a ainsi recensé les

signes à l'œuvre dans une image publicitaire et parfaitement

montré qu'ils n'ont besoin pour être compris que d'un savoir

stéréotypé :

Roland

BARTHES

Rhétorique

de l'image

in Communication, n°4, 1964

repris dans L'obvie et

l'obtus, Points, 1982.

©

Éditions du Seuil

|

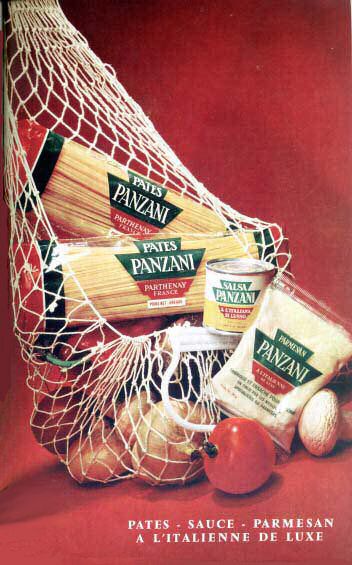

Voici une publicité Panzani : des

paquets de pâtes, une boîte, un sachet, des

tomates, des oignons, des poivrons, un

champignon, le tout sortant d'un filet à demi

ouvert, dans des teintes jaunes et vertes sur

fond rouge. Essayons d' « écrémer » les

différents messages qu'elle peut contenir.

L'image livre tout de suite un

premier message, dont la substance est

linguistique; les supports en sont la légende,

marginale, et les étiquettes, qui, elles, sont

insérées dans le naturel de la scène, comme « en

abyme » ; le code dans lequel est prélevé ce

message n'est autre que celui de la langue

française; pour être déchiffré, ce message

n'exige d'autre savoir que la connaissance de

l'écriture et du français. A vrai dire, ce

message lui-même peut encore se décomposer, car

le signe Panzani ne livre pas seulement

le nom de la firme, mais aussi, par son

assonance, un signifié supplémentaire qui est,

si l'on veut, l'«italianité » ; le message

linguistique est donc double ( du moins dans

cette image) : de dénotation et de connotation;

toutefois, comme il n'y a ici qu'un seul signe

typique, à savoir celui du langage articulé

(écrit), on ne comptera qu'un seul message.

Le message linguistique mis de côté, il

reste l'image pure (même si les étiquettes en

font partie à titre anecdotique). Cette image

livre aussitôt une série de signes discontinus.

Voici d'abord ( cet ordre est indifférent, car

ces signes ne sont pas linéaires ), l'idée qu'il

s'agit, dans la scène représentée, d'un retour

du marché ; ce signifié implique lui-même deux

valeurs euphoriques : celle de la fraîcheur des

produits et celle de la préparation purement

ménagère à laquelle ils sont destinés; son

signifiant est le filet entrouvert qui laisse

s'épandre les provisions sur la table, comme «

au déballé ». Pour lire ce premier signe, il

suffit d'un savoir en quelque sorte implanté

dans les usages d'une civilisation très large,

où « faire soi-même son marché » s'oppose à

l'approvisionnement expéditif (conserves,

frigidaires) d'une civilisation plus « mécanique

». Un second signe est à peu près aussi évident;

son signifiant est la réunion de la tomate, du

poivron et de la teinte tricolore (jaune, vert,

rouge) de l'affiche; son signifié est l'Italie,

ou plutôt l'italianité, ce signe est

dans un rapport de redondance avec le

signe connoté du message linguistique

(l'assonance italienne du nom Panzani) ;

le savoir mobilisé par ce signe est déjà plus

particulier : c'est un savoir proprement «

français » (les Italiens ne pourraient guère

percevoir la connotation du nom propre, non plus

probablement que l'italianité de la tomate et du

poivron), fondé sur une connaissance de certains

stéréotypes touristiques. Continuant d'explorer

l'image (ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit

entièrement claire du premier coup ), on y

découvre sans peine au moins deux autres signes;

dans l'un, le rassemblement serré d'objets

différents transmet l'idée d'un service

culinaire total, comme si d'une part Panzani

fournissait tout ce qui est nécessaire à un

plat composé, et comme si d'autre part le

concentré de la boîte égalait les produits

naturels qui l'entourent, la scène faisant le

pont en quelque sorte entre l'origine des

produits et leur dernier état; dans l'autre

signe, la composition, évoquant le souvenir de

tant de peintures alimentaires, renvoie à un

signifié esthétique : c'est la « nature morte »,

ou comme il est mieux dit dans d'autres langues,

le « still living » ; le savoir

nécessaire est ici fortement culturel. On

pourrait suggérer qu'à ces quatre signes,

s'ajoute une dernière information: celle-là même

qui nous dit qu'il s'agit ici d'une publicité,

et qui provient à la fois de la place de l'image

dans la revue et de l'insistance des étiquettes

Panzani (sans parler de la légende).

|

Reprenez

un à un les signifiés repérés dans l'image et précisez

quels sont leurs signifiants. Exercez-vous à la même

analyse dans une image publicitaire de votre choix (voir

un autre exemple sur nos pages BTS).

Reprenez

un à un les signifiés repérés dans l'image et précisez

quels sont leurs signifiants. Exercez-vous à la même

analyse dans une image publicitaire de votre choix (voir

un autre exemple sur nos pages BTS).

2.

Repérage et dénonciation du cliché :

Dans les classifications rhétoriques, l'image appartient

aux figures de l'analogie. Celle-ci est une opération

fondamentale de l'esprit humain : définir un mot, évoquer

une représentation rendent souvent nécessaire le recours à

une autre réalité. Si je parle par exemple de couleur

chaude, j'établis une analogie entre le domaine de la vue

et celui du toucher pour justifier son intensité et sa

lumière; le rouge, le jaune ont eux-mêmes suggéré le sang,

le soleil... Parce qu'elle est une manière habituelle du

langage, et qu'elle fait partie des structures répétitives

propres à ce que nous avons appelé la

tyrannie de la langue, l'image est susceptible de se

fossiliser rapidement en cliché. Observons de plus près ce

phénomène.

On a l'habitude de recenser les images

suivantes :

LA

COMPARAISON manifeste explicitement

le rapport analogique : le comparé

est lié au comparant

par un terme de

comparaison (comme, pareil à,

ressemble à...). LA

COMPARAISON manifeste explicitement

le rapport analogique : le comparé

est lié au comparant

par un terme de

comparaison (comme, pareil à,

ressemble à...).

Ex

: "La musique

souvent me prend comme

une mer."

(Baudelaire)

La

comparaison semble ancrée dans le réel,

s'efforçant de valider l'analogie par une

approximation cohérente, un point commun

manifeste.

C'est pourquoi les comparaisons sont le

plus souvent encombrées de clichés. Pourtant le

proverbe dit bien "Comparaison n'est pas

raison", et on se souviendra que les

surréalistes se sont plu à déranger ce

rationalisme apparent :

"Plus les rapports des deux réalités

rapprochées seront lointains et justes, plus

l'image sera forte - plus elle aura de

puissance émotive et de réalité poétique."

(Pierre Reverdy)

Ex : "Beau comme la rencontre

fortuite sur une table de dissection d'une

machine à coudre et d'un parapluie."

(Lautréamont)

|

LA

MÉTAPHORE annule le terme de

comparaison et établit pour cela un rapport

fulgurant, évident, entre deux représentations

qui, pourtant, pourraient s'exclure. LA

MÉTAPHORE annule le terme de

comparaison et établit pour cela un rapport

fulgurant, évident, entre deux représentations

qui, pourtant, pourraient s'exclure.

Ex : comparaison

: "Dans la nuit, ta chevelure a l'air d'une

flamme"

métaphore

: "Ta chevelure incendie la nuit."

Cultivant l'implicite, la métaphore sollicite

l'imagination du lecteur, libre désormais

d'apercevoir la réalité suggérée derrière les

mots sans qu'une opération de "traduction"

rationnelle soit nécessaire.

Ex : "Lendemain de chenille en tenue de bal."

(Saint-Pol Roux)

| «

Il s'est trouvé quelqu'un d'assez

malhonnête pour dresser un jour,

dans une notice d'anthologie, la

table de quelques-unes des images

que nous présente l'œuvre d'un des

plus grands poètes vivants ; on y

lisait : Lendemain de chenille en

tenue de bal veut dire papillon.

Mamelles de cristal veut dire : une

carafe, etc. Non, monsieur, ne veut

pas dire. Rentrez votre papillon

dans votre carafe. Ce que

Saint-Pol-Roux a voulu dire, soyez

certain qu'il l'a dit. » André

Breton (Introduction au discours

sur le peu de réalité). |

Mais, ici encore, la métaphore n'est pas

réservée à la langue poétique : elle fait partie

des opérations fondamentales du langage (on

parle coutumièrement, par exemple, des "lumières

de l'esprit" ou du "cocon familial") et, à ce

titre, les métaphores sont tôt gagnées par le

cliché.

Installée sur toute une partie du texte,

la métaphore est dite "filée". Oubliant sa

cohérence, elle est dite "brisée" :

Ex : "Le char de l'État navigue sur un volcan".

|

LA

MÉTONYMIE consiste à désigner un

objet par un autre terme que celui qui est

habituellement employé, et qui lui est associé par

contiguïté. LA

MÉTONYMIE consiste à désigner un

objet par un autre terme que celui qui est

habituellement employé, et qui lui est associé par

contiguïté.

C'est, par exemple, prendre une partie

pour le tout et dire « une voile » pour évoquer

un bateau; c'est aussi prendre la matière pour

l'objet et dire « croiser le fer » pour décrire

un combat à l'épée. C'est enfin prendre le

contenant pour le contenu et dire «boire un

verre» pour exprimer le fait de prendre une

consommation dans un café (certains parleront

alors de synecdoque, mais celle-ci est

souvent difficile à distinguer). Le mouvement de

la métonymie est donc toujours le même : il

consiste à réduire un ensemble à un détail,

l'important à l'anodin, le primordial à

l'accessoire.

|

LA

PERSONNIFICATION attribue des

comportements ou des sentiments humains à un

objet, un être inanimé ou un animal. Elle peut

exprimer ainsi une conviction panthéiste,

élaborer un univers merveilleux

ou fantastique. LA

PERSONNIFICATION attribue des

comportements ou des sentiments humains à un

objet, un être inanimé ou un animal. Elle peut

exprimer ainsi une conviction panthéiste,

élaborer un univers merveilleux

ou fantastique.

Ex : "L'alambic, avec ses récipients de forme

étrange, ses enroulements sans fin de tuyaux,

gardait une mine sombre." (Zola).

|

L'ALLÉGORIE

désigne tout récit porteur d'une signification

symbolique. L'allégorie peut aussi incarner une

idée abstraite par une représentation concrète : L'ALLÉGORIE

désigne tout récit porteur d'une signification

symbolique. L'allégorie peut aussi incarner une

idée abstraite par une représentation concrète :

Ex: "Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans

merci" (Baudelaire).

Certaines allégories sont devenues des

clichés (la Paix sous la forme d'une colombe, le

Temps sous celle d'un squelette armé d'une faux

etc.).

|

Examinez le texte suivant et le

tableau de synthèse que nous vous proposons ensuite :

Examinez le texte suivant et le

tableau de synthèse que nous vous proposons ensuite :

|

Dans Madame Bovary

(1857), Flaubert manifeste une entreprise de

dérision à l'égard de tous les discours

stéréotypés. Au chapitre VIII de la deuxième

partie du roman, il fait parler ainsi un

conseiller de préfecture chargé de remettre les

prix d'un concours de Comices agricoles :

|

|

Messieurs,

Qu'il me soit permis d'abord (avant de

vous entretenir de l'objet de cette réunion

d'aujourd'hui, et ce sentiment, j'en suis

sûr, sera partagé par vous tous), qu'il me

soit permis, dis-je, de rendre justice à

l'administration supérieure, au gouvernement, au

monarque, messieurs, à notre souverain, à ce roi

bien-aimé à qui aucune branche de la prospérité

publique ou particulière n'est indifférente, et

qui dirige à la fois d'une main si ferme et si

sage le char de l'État parmi les périls

incessants d'une mer orageuse, sachant

d'ailleurs faire respecter la paix comme la

guerre, l'industrie, le commerce, l'agriculture

et les beaux-arts. Le temps n'est plus,

messieurs, où la discorde civile ensanglantait

nos places publiques, où le propriétaire, le

négociant, l'ouvrier lui-même, en s'endormant le

soir d'un sommeil paisible, tremblaient de se

voir réveillés tout à coup au bruit des tocsins

incendiaires. [...] Mais, messieurs, que si,

écartant de mon souvenir ces sombres tableaux,

je reporte mes yeux sur la situation actuelle de

notre belle patrie, qu'y vois-je ? Partout

fleurissent le commerce et les arts; partout des

voies nouvelles de communication, comme autant

d'artères nouvelles dans le corps de l'État, y

établissent des rapports nouveaux; nos grands

centres manufacturiers ont repris leur activité;

la religion, plus affermie, sourit à tous les

cœurs; nos ports sont pleins, la confiance

renaît, et enfin la France respire !

|

Une

simple lecture de ce texte révèle quelques emplois

fossilisés des images, qui autorisent qu'on le considère

comme un tissu de clichés. Entreprenons d'en recenser

quelques-unes :

| IMAGES |

RELEVÉ |

COMMENTAIRE |

| Comparaison |

des

voies nouvelles de communication, comme autant

d'artères nouvelles dans le corps de l'État.

|

Comparaison

éculée, au point que le champ sémantique du mot

"artères" comprend aujourd'hui ce sens de voie

de communication.

|

|

Métaphore |

fleurissent

le commerce et les arts - qui dirige le char

de l'État parmi les périls incessants d'une

mer orageuse - s'endormant le soir

d'un sommeil paisible, tremblaient de se voir

réveillés.

|

Deux

métaphores brisées : on voit mal un char

naviguer ! Peut-on, d'autre part, s'endormir

paisiblement en tremblant ?

|

| Métonymie |

au

bruit des tocsins incendiaires.

|

Si le

tocsin est habituel pour signifier une alerte à

l'incendie, que dire de l'adjectif qui lui est

bizarrement accolé ?

|

| Personnification |

la

religion plus affermie, sourit à tous les

cœurs.

|

Ici

encore, la personnification oublie sa cohérence

: n'y a-t-il pas contradiction entre "affermie"

et "sourit" ?

|

| Allégorie |

où

la discorde civile ensanglantait nos places

publiques.

|

Image

habituelle, là encore, de la discorde, assimilée

à un personnage générique.

|

Ces

quelques remarques suffisent sans doute à caractériser le

ridicule de ce discours, qu'il tient aussi pourtant d'un

usage excessif des figures, c'est-à-dire d'un souci

artificiel de créer un écart par rapport à la

langue simple et directe qu'il devrait employer.

3.

Variation : l'écart stylistique

:

On appelle écart stylistique le travail de création -

notamment celui des figures de rhétorique - qui sépare un

énoncé de la langue usuelle. Cet écart est, au vrai, tout

virtuel : quel est le "degré zéro" qui permettrait de

mesurer, à la manière d'un sismographe, les plus ou moins

grandes variations du style ? La langue usuelle,

elle-même, ne méconnaît pas les figures. Mais il peut

sembler légitime de constater les écarts les plus

manifestes entre une langue simplement "informative" et

une autre, "littéraire". Si au simple énoncé "Le ciel est

bleu", je préfère celui-ci : "Tudieu ! De quel azur les

cieux ne nous gratifient-ils pas aujourd'hui !", je

manifeste une intention et opère une transformation du

réel, que mon destinataire appréciera diversement selon le

contexte.

Cet écart peut garantir la création littéraire la

plus originale, mais, cultivé pour lui-même, dans le seul

souci de l'esbroufe stylistique, il aboutit au galimatias

:

Dans ses Exercices de style, Raymond

Queneau raconte une centaine de fois la même anodine

histoire, et donne ainsi un exemple particulièrement

éloquent d'écart stylistique. Observez la production

suivante baptisée "Ampoulé" : elle vous est présentée

après un simple récit, qui vous servira de "niveau 0".

Recensez dans le tableau de synthèse les figures-clichés

que nous venons de présenter et efforcez-vous, dans les

lignes réservées au commentaire, de dire en quoi le texte

manifeste aussi une emphase ridicule - artificiellement écartée

- qui justifie son titre.

Dans ses Exercices de style, Raymond

Queneau raconte une centaine de fois la même anodine

histoire, et donne ainsi un exemple particulièrement

éloquent d'écart stylistique. Observez la production

suivante baptisée "Ampoulé" : elle vous est présentée

après un simple récit, qui vous servira de "niveau 0".

Recensez dans le tableau de synthèse les figures-clichés

que nous venons de présenter et efforcez-vous, dans les

lignes réservées au commentaire, de dire en quoi le texte

manifeste aussi une emphase ridicule - artificiellement écartée

- qui justifie son titre.

| RÉCIT

(« niveau 0 ») |

|

Un jour vers midi du côté du parc Monceau, sur

la plate-forme arrière d'un autobus à peu près

complet de la ligne S (aujourd'hui 84),

j'aperçus un personnage au cou fort long qui

portait un feutre mou entouré d'un galon

tressé au lieu de ruban. Cet individu

interpella tout à coup son voisin en

prétendant que celui-ci faisait exprès de lui

marcher sur les pieds chaque fois qu'il

montait ou descendait des voyageurs. Il

abandonna d'ailleurs rapidement la discussion

pour se jeter sur une place devenue libre.

Deux heures plus tard, je le revis

devant la gare Saint-Lazare en grande

conversation avec un ami qui lui conseillait

de diminuer l'échancrure de son pardessus en

en faisant remonter le bouton supérieur par

quelque tailleur compétent.

|

| NIVEAU

"AMPOULÉ" |

|

A l'heure où commencent à se gercer les doigts

roses de l'aurore, je montai tel un dard

rapide dans un autobus à la puissante stature

et aux yeux de vache de la ligne S au trajet

sinueux. Je remarquai, avec la précision et

l'acuité de l'Indien sur le sentier de la

guerre, la présence d'un jeune homme dont le

col était plus long que celui de la girafe au

pied rapide, et dont le chapeau de feutre mou

fendu s'ornait d'une tresse, tel le héros d'un

exercice de style. La funeste Discorde aux

seins de suie vint de sa bouche empestée par

un néant de dentifrice, la Discorde, dis-je,

vint souffler son virus malin entre ce jeune

homme au col de girafe et à la tresse autour

du chapeau, et un voyageur à la mine indécise

et farineuse. Celui-là s'adressa en ces termes

à celui-ci : "Dites moi, méchant homme, on

dirait que vous faites exprès de me marcher

sur les pieds!" Ayant dit ces mots, le jeune

homme au col de girafe et à la tresse autour

du chapeau s'alla vite asseoir.

Plus tard, dans la Cour de Rome aux

majestueuses proportions, j'aperçus de nouveau

le jeune homme au cou de girafe et à la tresse

autour du chapeau, accompagné d'un camarade

arbitre des élégances qui proférait cette

critique que je pus entendre de mon oreille

agile, critique adressée au vêtement le plus

extérieur du jeune homme au col de girafe et à

la tresse autour du chapeau : "Tu devrais en

diminuer l'échancrure par l'addition ou

l'exhaussement d'un bouton à la périphérie

circulaire."

© Gallimard, 1947.

|

| IMAGES |

RELEVÉ |

COMMENTAIRE |

| Comparaisons |

|

|

| Métaphores |

|

|

| Personnification |

|

|

| Allégorie |

|

|

CRÉATION :

CRÉATION :

A partir de cet extrait de La Chute

d'Albert Camus, essayez à votre tour de produire un texte

du même registre "ampoulé" en cultivant, avec les mêmes

images, l'écart le plus manifeste possible :

|

Une

motocyclette conduite par un petit homme sec,

portant lorgnon et pantalon de golf, m'avait

doublé et s'était installée devant moi, au feu

rouge. En stoppant, le petit homme avait calé

son moteur et s'évertuait en vain à lui

redonner souffle. Au feu vert, je lui

demandai, avec mon habituelle politesse, de

ranger sa motocyclette pour que je puisse

passer. Le petit homme s'énervait encore sur

son moteur poussif. Il me répondit donc, selon

les règles de la courtoisie parisienne,

d'aller me rhabiller. [...] Avec plus de

fermeté, je priai mon interlocuteur d'être

poli et de considérer qu'il entravait la

circulation. L'irascible personnage, exaspéré

sans doute par la mauvaise volonté, devenue

évidente, de son moteur, m'informa que si je

désirais ce qu'il appelait une dérouillée, il

me l'offrirait de grand cœur. Tant de cynisme

me remplit d'une bonne fureur et je sortis de

ma voiture dans l'intention de frotter les

oreilles de ce mal embouché. [...] Mais

j'étais à peine sur la chaussée, que, de la

foule qui commençait à s'assembler, un homme

sortit, se précipita sur moi, vint m'assurer

que j'étais le dernier des derniers et qu'il

ne me permettrait pas de frapper un homme qui

avait une motocyclette entre les jambes et

s'en trouvait, par conséquent, désavantagé. Je

fis face à ce mousquetaire et, en vérité, ne

le vis même pas. A peine, en effet, avais-je

la tête tournée que, presque en même temps,

j'entendis la motocyclette pétarader de

nouveau et je reçus un violent coup sur

l'oreille. Avant que j'aie eu le temps

d'enregistrer ce qui s'était passé, la

motocyclette s'éloigna.

© Gallimard, 1956.

|

Efforcez-vous en même temps de réécrire ce texte en

puisant le plus possible dans les clichés suivants :

Efforcez-vous en même temps de réécrire ce texte en

puisant le plus possible dans les clichés suivants :

colère bleue - impérieuse nécessité - savoir

pertinemment - refuser catégoriquement - attendre de

pied ferme - fort comme un Turc - fier comme Artaban -

blanc comme un linge - en moins de temps qu'il n'en faut

pour le dire - prendre son courage à deux mains - comme

par enchantement - monter sur ses grands chevaux - de

vives remontrances -

4.

Raviver les clichés :

Si la langue s'use, et avec elle le regard que nous

portons sur les choses, le vrai travail de l'écrivain

doit porter sur la manière dont il débarrassera

l'expression de ses conventions routinières. Francis

Ponge a, plus que d'autres, montré comment la tâche

première d'un écrivain est de secouer la tyrannie

de la langue. Cela semble être d'abord le

privilège de la poésie, dont Jean Cocteau affirme ici le

pouvoir de dévoilement :

« Elle montre nues, sous une lumière qui secoue la

torpeur, les choses surprenantes qui nous environnent et

que nos sens enregistraient machinalement. [...] Car,

s'il est vrai que la multitude des regards patine les

statues, les lieux communs, chefs-d'œuvre éternels, sont

recouverts d'une épaisse patine qui les rend invisibles

et cache leur beauté.

Mettez un lieu commun en place, nettoyez-le,

frottez-le, éclairez-le de telle sorte qu'il frappe avec

sa jeunesse et avec la même fraîcheur, le même jet qu'il

avait à sa source, vous ferez œuvre de poète. »

(Le Secret professionnel, 1922).

André Breton de son côté montre que la

poésie « répugne à laisser passer tout ce qui peut

être déjà vu, entendu, convenu, à se servir de ce qui a

servi, si ce n'est en le détournant de son usage

préalable. » (Préface au Cahier d'un retour au

pays natal d'Aimé Césaire, 1947).

Éviter les clichés donc, mais aussi les raviver, et ce

de deux manières :

Éviter les clichés donc, mais aussi les raviver, et ce

de deux manières :

Je

vois le portier de l'hôtel; je lui dis:

- Je voudrais voir la mer.

- Elle est démontée.

- Vous la remontez quand ?

- Question de temps.

Le sketch bien connu de Raymond Devos illustre ce souci

qu'ont eu bien des artistes de partir des poncifs du

langage pour créer un univers tout neuf. Ainsi Boris

Vian mit en scène dans L'Écume des jours

ce pharmacien qui, pour exécuter une ordonnance, utilisait

une guillotine de bureau, ou évoqua cet escalier usé

toutes les trois marches parce qu'on le gravissait quatre

à quatre.

A

votre tour, écrivez un petit texte où vous prendrez au

mot (c'est bien le cas !) les clichés suivants :

"avoir un chat dans la gorge" - "prendre une vessie

pour une lanterne".

Qu'un mot inattendu s'immisce dans l'expression toute faite,

et c'est du même coup un nouvel univers qui s'ouvre à nous.

Cela aussi, les artistes l'ont bien compris, notamment dans

les titres qu'ils ont donnés à leurs œuvres : par exemple Clair

de Terre, Mont de Piété (sans traits

d'union) pour André Breton, titres auxquels on pourrait

ajouter d'innombrables : Délit de justice - Chérie

noire - Deuil pour deuil - L'étroit mousquetaire

- Attention, chien léchant ! - Sévices compris...

C'est à ce travail que se livre Robert Desnos, notamment

dans Langage cuit où anagrammes, contrepèteries,

bribes de phrases toutes faites, dictons, fragments de

textes publicitaires contribuent à épousseter les

représentations inertes véhiculées par les conversations

courantes.

Ce

vieillard encore violet ou orangé ou rose porte un

pantalon en trompe d'éléphant.

Mon amour jette-moi ce regard chaud où se lisent de

blancs desseins !

Portrait au rallongé de nos âmes

Parlerons-nous à cœur fermé

et ce cœur sur le pied ?

Où jouerons-nous toute la nuit à la main froide ?

Robert Desnos, Corps et

biens (1930).

|

«

Sur le modèle d'élire domicile,

Laforgue décrit des oiseaux qui ont élu

volière dans les frondaisons; sur prise

de voile, Hugo fait de la mort des

héros, de leur entrée dans l'éternité, une

prise de suaires; Gide, épiant Claudel,

l'entend du coin de l'oreille

proclamer son admiration pour Baudelaire. »

Michel Rifaterre (Le cliché dans la prose

littéraire).

|

Essayez

de pervertir selon ce système des expressions toutes

faites et imaginez quelle histoire elles pourraient

coiffer de leur titre. Au besoin, écrivez-la !

PUBLICITÉ ET DÉTOURNEMENT :

PUBLICITÉ ET DÉTOURNEMENT :

La

publicité est coutumière du détournement des œuvres d'art.

Elle en use afin d'ennoblir les produits en les chargeant de

connotations mélioratives (tradition, qualité...) et aussi

pour établir avec le lecteur une complicité d'ordre

culturel. Si elle peut être agitatrice en réactivant les

clichés, elle fait preuve ici le plus souvent d'un

aplatissement considérable des valeurs esthétiques qui, dès

lors, ne se prêtent plus avec elle qu'à des intentions

mercantiles.

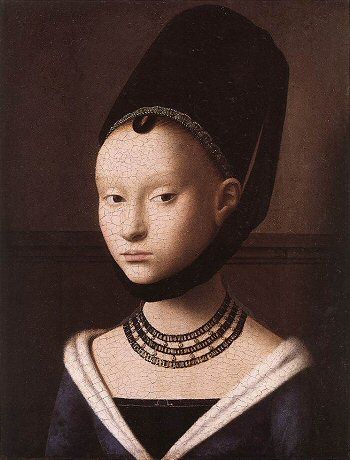

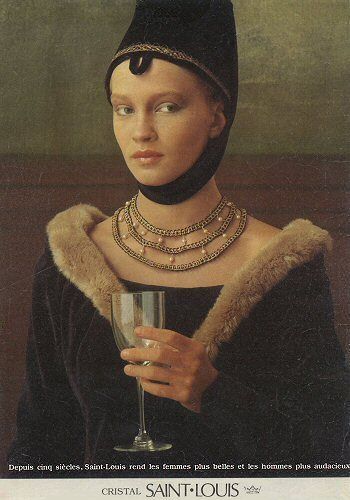

Examinez

les deux images ci-dessous et dites en quoi les techniques

employées par Petrus Christus (XVème siècle) sont

détournées au service d'une intention vulgaire :

(voir

notre étude sur les pages BTS.)

Petrus Christus,

Portrait de jeune femme, vers 1470.

|

|

Consulter

Consulter

|

|

(Antoine

Compagnon).

(David Blonde).

(Laurent Jenny).

(Laurent Perrin).

(Dailymotion).

|

|

|

|